汪波 周其鑫

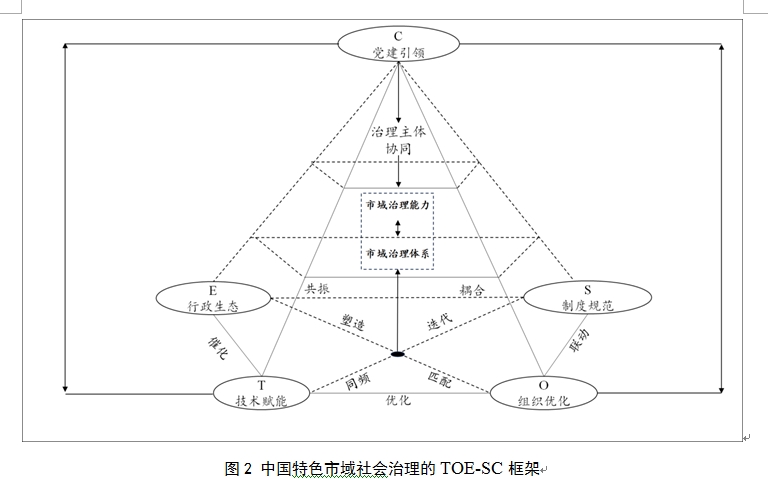

[摘要]市域治理作为省域治理与县域治理之间的枢纽,在国家治理体系中发挥着日益重要的承上启下功能。“TOE-SC”框架在“TOE”(技术、组织、环境)框架的基础之上融入了党建引领与制度规范双重因素,从而形成更具本土性的分析框架,以从宏观层面上把握中国特色市域社会治理的整体逻辑。在此框架之下,党建引领、生态重塑、技术赋能、组织优化与制度规范共同构成了中国特色市域社会治理场域相互耦合的知识谱系。

[关键词] 市域社会治理;TOE-SC;党建引领;制度规范

[中图分类号] D63 [文献标识码] A [文章编号] 1674-7453(2024)05-0004-08

一、研究背景与文献综析

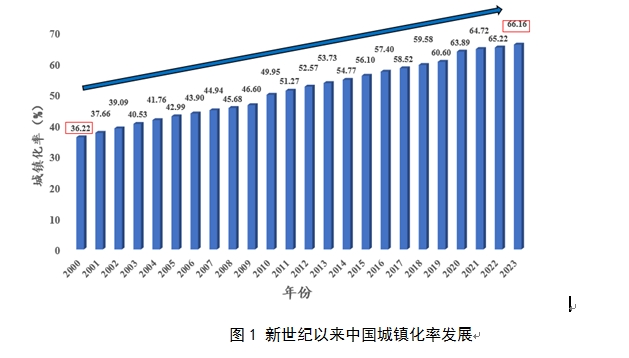

新时代背景下,国家治理体系表现为国家治理、省域治理、市域治理、县域治理与乡村治理纵向交织而构成的立体治理结构。在中国上下五千年文明史中,农业经济长期占据主导性的生产方式,马克思主义政治经济学基本原理表明,这一生产方式必然导致国家上层建筑的治理重心在于县域治理。县域治理作为农业生产的核心场域成为国家治理的基石,“郡县治,天下安”构成了农业时代社会治理的中心命题。伴随着中国城镇化进程的迅速发展(如图1)与信息化的纵深推进,中国社会已从乡村社会转向城市社会。城市与城市群,已成为市民生活的核心场域。与之相适应,市域治理作为省域治理与县域治理之间的枢纽,在国家治理体系中发挥着日益重要的承上启下功能。习近平总书记强调,“要更好推进以人为核心的城镇化,使城市更健康、更安全、更宜居,成为人民群众高品质生活的空间。”[1]党的十九届四中全会指出,要加快推进市域社会治理现代化,推动社会治理和服务重心向基层下移,把更多资源下沉到基层,更好提供精准化、精细化服务。党的二十大报告强调,要“加快推进市域社会治理现代化,提高市域社会治理能力”。[2]国家顶层设计不仅为市域社会治理实践提供了行动指南,而且同时要求市域社会治理在学术理论层面作出系统性回应。

发轫于国家治理现代化语境的市域社会治理在理论与实践层面正成为重要的议题。文献回顾遵循“内涵—困境—发展”的线索。首先,市域社会治理的内涵界定受到公共管理学、社会学、城市学诸多学科的共同关注。已有研究对于市域社会的空间范畴存在一定学术争议,但总体而言,市域社会治理可被理解为在城市行政区划范畴之内开展的公共治理行为,“是一种联结城乡的新型基层治理样态”。[3]其次,市域社会治理的困境检视。市域社会治理面临的主要困境聚焦理念的路径依赖、概念的认知局限、综合治理与源头治理等能力的不足、[4]城市更新中的生态矛盾以及治理资源的供需张力等。[5]最后,市域社会治理的发展与展望。学术讨论立足于专业化、智能化、法治化以及现代化话语导向,逐渐形成了数字化改革的有效赋能、[6]多主体联动的组织变革、[7]多样态复合的机制优化[8]等观点,为市域社会治理体系与治理能力的现代化贡献了学术方案。县域社会治理向市域社会治理的转变不仅是治理层级的梯度递增,而且是治理话语的系统性升级。既有研究围绕市域社会治理的内涵、困境与路径等展开了较为翔实的探讨,对于把握市域社会治理的理论轮廓作出了相应贡献。当前,随着市域治理实践向纵深推进,需要立足于市域情境,从宏观视野对市域社会治理进行系统性把握,建构出中国特色市域社会治理的学术话语体系。

二、TOE-SC框架:中国特色市域社会治理的宏观分析框架

概念是社会科学研究的基本元素,核心概念的界定是理论研究的前提。概念的清晰界定不仅要兼顾内涵与外延两个维度,而且要结合治理情境的动态演化。“把市域社会治理现代化作为社会治理现代化的切入点和突破口来抓,发挥“五治”作用,以政治强引领、以法治强保障、以德治强教化、以自强强活力、以智治强支撑,加快推进市域社会治理现代化”。[9]这一概念通过政治学、公共管理学、社会学诸多学科的多角度学术阐释,逐渐形成了一个内涵与外延、边界相对丰富的学术概念。基于学术界对市域社会治理的概念界定,以及中央关于市域社会治理的一系列重要论述,本研究将市域社会治理界定为,在市域空间范畴中,在党的领导下,在市域社会治理现代化的愿景催化下,借助数字信息技术的赋能,融合社区、企业与社会组织的多元力量,综合运用多元政策工具,展开有效市域监管与公共服务等一系列治理活动。从市域社会治理的概念出发,借鉴当前学术界较为成熟的TOE分析框架,结合中国国情进行本土化调适,进而形成中国特色市域社会治理的宏观学术框架。

发轫于技术革命浪潮以及创新扩散理论的TOE框架,为解释组织行为创新提供了透视窗口。TOE框架起源于《技术创新的流程》一书中提出的治理框架,具体涵盖了技术(Technology)、组织(Organization)与环境(Environment)三项核心要素,[10]其核心要义在于强调创新行为的产生受技术的变革、组织的优化以及内外部环境的共同作用,三者之间并非彼此割裂,而是相互联系、共同作用。TOE框架相继应用于企业创新与社会治理等领域,[11]逐渐演变成颇具影响力的解释框架。

然而,理论框架的应用需要结合具体情境,从而实现普适性与特殊性的统一。TOE框架对政府治理分析具有一定适用性,但存在较为明显的“拿来主义”,缺少对TOE框架的本土化调适。中国特色的市域社会治理不仅需要数字技术的加持、组织的变革、对环境的适应,而且深嵌于中国的土壤。在党的全面领导下,我国全面推进国家治理体系与治理能力现代化。因此,本研究基于TOE框架的普遍性,结合中国情境进行本土化调适,构建形成“TOE-SC”框架(如图2),以此透视中国情境下的市域社会治理。

市域社会治理作为国家治理的重要篇章,是一项统筹治理技术、治理理念、治理价值、治理结构与治理主体的系统工程。“TOE-SC”是在“TOE”框架的基础之上,融入了党建引领(Party Building Guidance)与制度规范(Institutional Norms)双重因素,从而形成更具本土性与更具解释力的分析框架,以期从宏观层面上把握中国特色市域社会治理的内在逻辑。从TOE-SC框架审视,党建引领、生态重塑、技术赋能、组织优化与制度规范共同构成了中国特色市域社会治理的相互耦合的知识谱系。市域社会是超大规模的复杂系统,党的领导是市域社会治理的统领。党建引领之下各要素之间的交互作用,绘制出中国特色的市域社会治理图景。

三、党建引领:一体整合多元治理主体

新时代中国城市化进程的加速发展正孕育出超大规模的城市群,使城市逐渐演变成一种更大规模的复杂生命体。有别于县域社会治理,市域社会治理拥有更为精细的治理层级、更为纷繁的治理事务与更为多元的治理主体。“联合活动、互相依赖的工作过程的复杂化,正在取代个人的独立活动。但是,联合活动就是组织起来,而没有权威能够组织起来吗?”[12]市域社会的复杂治理内生性地需要具有统合力、组织力的组织,发挥多元主体之间的引领者与协调者的功能。发轫于顶层设计与基层实践的党建引领,既是实现市域社会治理创新的源动力,也是实现市域社会治理现代化的组织保障。

市域社会治理实践存在着行政场域“条”“块”分割症结、数据烟囱与主体间协同困境等一系列问题,通过党建引领有助于实现市域社会治理的秩序与活力。一方面,党建引领在价值上塑造了主体协同观。党建引领依托党的政治建设,在意识形态领域有别于韦伯的科层制理性思维,建构出理性与价值相统合的“话语池”,党建引领的统合力在更高的认识论与方法论层次上引导各部门达成共识。[13]另一方面,党建引领在行动上统合组织了政府、市场与社会多元主体。马克思强调联合的集体行动依赖于权威的组织,市域社会治理也是一种多主体联合行动的复杂系统,因而需要有权威力量进行有效组织。党建引领将涉及市域社会治理的多元主体进行一体整合,塑造出多元协同的社会治理共同体。

例如,发轫于北京市某区的“街乡吹哨、部门报到”的创新改革,以实践方案诠释了党建引领对于市域社会治理的驱动功能。“吹哨报到”聚焦于破解市域社会治理中的基层治理难题,建构出党组织与基层治理交融的市域社会基层治理体系,其创新主要体现为三个方面。一是党的全面领导,北京市在市级层面由市委书记亲自牵头,在各区县相继成立由区委书记牵头、区委专职副书记具体负责的工作专班,从制度层面确立了党组织的统合作用。二是以一体化党建为抓手,通过建立区、街道(镇)、社区三级党建工作协调委员会,形成“需求、资源、项目”三项清单,发挥党组织的统合力,实现资源整合。三是深化党政群共建,建立健全“党委统筹、组织联建、工作联动、队伍联合、服务联办、保障联享、责任联查”的党群“一统六联”工作机制。借助于党组织的政治优势和组织优势,突破科层制执行动力衰减效应,实现“条”“块”统合,将管理部门与职能部门统一协调,汇聚社会治理合力。党建引领将自上而下的行政模式与自下而上的自治模式有机联通,既创造了更为稳定的市域社会秩序,也激发了市域社会的发展活力。

四、生态重塑:风险社会与韧性市域社会治理

行政生态学理论构建了政府治理形态与社会生态环境之间的关系函数与互动规律,市域社会治理模式的演进需渐进地适应市域社会生态环境的变化,建设与生态环境相匹配的本土化方案。当前,城市化与信息化双重浪潮正以叠加的方式重塑市域治理生态环境,使市域社会演变形成一种涵盖变化性(Volatility)、复杂性(Complexity)、不确定性(Uncertainty)以及模糊性(Ambiguity)的“乌卡”(VUCA)形态。伴随着城市化进程,多元利益主体基于利益诉求在市域空间进行复杂互动,城市场域也成为各类风险的集聚池。

风险社会时代的市域治理聚焦于“作为现代化一部分的系统性地生产出来的风险和危害怎样才能被避免、最小化”。[14]面向风险时代的市域社会治理需重新凝聚治理价值,强化市域社会的韧性治理,在事前强化预防型治理,在事中塑造多级并联式风险化解机制。一方面,市域社会治理融入韧性价值取向,变被动应对为主动预防,强化城市的风险感知与预测能力,建构更为敏捷的风险防治体系。中华文化历来倡导“善除害者察其本,善理疾者绝其源”,主张未病先防与初病防变。城市政府可充分利用大数据与生成式人工智能(AIGC) 工具,建构市域社会“全域感知、全程控制、全时响应”的智能预警系统,依托数据挖掘与机器学习,对市域范畴内海量治理信息进行存储、监测、聚类、判断、研析,形成不同等级的预警信号,并通过监测调度平台迅速传导至城市基层治理单元。上海市某区作为全国第一批市域社会治理现代化试点,探索出大客流智慧管控的新模式,该模式基于数智技术对外滩等地区客流量进行实时监控,依据人群聚集强度动态调节民警配置,并根据人流变化权变地选择疏导拦截、波次放行、单向循环等应对策略,从而实现前倾式敏捷治理。

另一方面,塑造多级并联式风险化解机制。复杂系统理论表明,伴随着城市与城市群规模的扩张,市域社会风险也同步呈现指数级扩张。复杂市域社会如同一艘由若干密封舱所构成的航空母舰。城市治理中不仅要在纵向科层体系中发挥串连式传导效能,而且要基于属地管理塑造多级并联式风险化解机制。每一层级皆应成为风险压力的减压器,将风险管控置于基于属地管理而形成的“密封舱”,从而避免风险的外溢效应与涟漪效应。重庆市某区作为“城市治理风险清单管理试点城市示范区”,基于城市运行风险隐患的梳理,形成城市风险清单,并利用大数据算法对风险等级进行动态调整,进而形成“一张图、一个平台、一套机制”的统一治理框架与“识别—评估—处置”闭环管理流程。市、区、街道与社区通过多级风险化解联动机制,有效保障市域社会安全稳定与经济社会正常运转。

五、技术赋能:孪生性、智慧性与敏捷性复合的数字市域社会治理形态

伴随着互联网、大数据、生成式人工智能等信息技术的迭代更新,数字技术的广泛嵌入与深度赋能为社会治理贡献了技术方案,成为促进市域社会治理转型的重要因素。信息技术的迭代发展使市域治理领域的理论与实践工作者重新审视技术的特性以及技术赋能市域社会治理的路径。信息技术具备穿透性、清晰性、聚合性等特征,可有效打破传统治理过程中出现的碎片化、协同差以及模糊性等症结。借助信息技术的深度赋能,可以建构出孪生性、智慧性与敏捷性复合的市域社会治理形态。

伴随着第四次科技革命浪潮,数字网络已创造出平行于现实市域社会的“数字化虚拟市域社会”。与之相适应,市域社会治理形态也正由科层制的现实治理形态向数字形态投影,建构自身在虚拟空间中的网络镜像。在具体实践场景中,市域社会治理中的治理主体、治理客体、治理流程与政务周期逐渐形成与现实市域治理相交互的虚拟行政体系。线下市域治理体系与线上市域治理体系之间交互融合与迭代优化,形成孪生型市域治理形态。[15]孪生型市域治理在“大数据”和“云需求”驱动之下,基于数字化、智能化与算法驱动的政务平台,形成接诉即应的敏捷反应的行政风格。例如,杭州市“城市大脑”建设为孪生型市域社会治理提供了一种典型技术方案。“城市大脑”建设之初是为疏解交通拥堵问题而展开的数字化治理探索,随着数字技术迭代升级以及市域社会治理问题的复杂演进,“城市大脑”的应用场景不断丰富,逐渐演化成集决策中枢、信息平台与数字驾驶舱为一体的数字化城市综合治理平台。“城市大脑”实现了市、县(区)、部门间的互联互通,政府与市场的互联互通以及中枢、系统、平台、场景的互联互通,建构出了基于数据的“一张网”“一朵云”“一个库”“一个中枢”“一个大脑”。“城市大脑”借助互联网、大数据、区块链、云计算以及人工智能等信息技术,以数据、算法、算力等为支撑,在提升城市治理效能、优化城市公共资源的配置以及提升城市居民生活的幸福感、满意度等领域发挥了显著作用。信息技术赋能的“城市大脑”建设驱动了市域社会治理形态的创新以及市域社会治理的现代化转型。信息技术的穿透性和聚合性特征畅通了自上而下的层级间纵向沟通、联动了各职能部门间的横向协同,[16]明晰了治理主体间权责关系、减少了信息传递过程的偏误,汇聚出市域社会治理的向心力。

六、组织优化:网格化、精细化与条块联动的治理结构转型

从县域社会到市域社会,治理情境的复杂演进、城乡两元一体的空间形态与治理层级的梯度递增,倒逼市域治理组织进行优化转型。长期以来,市域社会治理形成了自上而下与自下而上的复合治理结构。然而,市域社会空间中庞大群体之间的交往互动产生了更为复杂的社会治理事务与更为多元的公共服务需求,空间形态转变与治理事务的复杂性升级,构成了公共部门组织结构的转型动力。

网格是中国特色市域治理组织架构的基础神经元。中国特色网格化治理通过分散式基层治理单元实现治理资源和治理重心的下沉。在具体实践场景中,网格化治理通过“万米单元网络管理法”实现基层治理空间的精确划分与职责的明确定位;通过“城市部件管理法”实现城市公共资产的精细化管理;通过基于北斗卫星的空间定位技术(GIS)与信息采集器实现网格的全天候保障;通过城市管理指挥监督中心实现信息的无缝隙传递;通过“城市事件管理法”实现市域公共事务的敏捷治理。

中国市域社会存在城市规模、行政级别与资源禀赋的差异,进而形成各具特色的网格化治理结构。江苏省某市通过组建由全市47个部门参与的网格化市域社会治理机制领导小组,形成集约化组织体系。通过对社会事务进行归类识别,形成涵盖矛盾纠纷、社会治安、公共安全、城市管理、环境保护等七大类的《网格服务管理事项基本清单》,打造出覆盖城乡、条块结合、横向到边、纵向到底的服务管理网格体系。在中国特色属地管理与垂直管理的管理矩阵中,条块部门之间的协作紧密程度直接影响着市域治理绩效。山东省某市在基层治理中探索出“全科大网格”治理体系,在党建引领下,市场监管、生态环境、卫生健康、应急管理等原八个系统的网格职能被融合形成一张网,进而形成条块联动的“1+8+N”治理模式。浙江省某市进一步细化网格化治理结构,将网格丰富扩展为“全科网格—大网格—片格”,通过“全科网格—大网格—片格”之间的联动,有效展开精细化市域基层治理。总之,纵横联动的网格化组织体系在纵向推进的基础上横向打通,强化了党委组织、政府职能组织、市场组织与社会组织的横向联通的能力,将治理资源与治理事项紧密对接,从而助力市域社会治理现代化。

七、制度规范:包容性、差异性与创新性的融合

凡治国,必先定其制。在全面依法治国背景下,制度是市域社会治理的依据。制度建构与政策设计的交织为市域社会治理提供了行动指南与规范路径,制度优势与治理效能的充分转换则构成了市域社会治理的行动逻辑。20世纪80年代的“市管县”制度将市域社会治理与县域社会治理包容性地融合为有机整体,这也使得当代市域社会治理的范畴不仅涵盖区、街道与社区等城市行政区划,而且包括县与乡,从而形成涵盖城市形态与乡村形态的复杂图景。随后,“省管县”改革成为制度优化的一种政策选项。“省管县”制度改革通过财政省管县、行政省管县与全面省管县多种模式,一定程度上将县域治理从市域治理中剥离出来,使县域社会治理与市域社会治理成为相对独立的运行系统,海南模式成为市县分治的典型模式。市管县到省管县的演变,使市域社会治理空间转向更为纯粹的城市治理,使其概念的内涵与概念的名称更趋于一致。省管县制度改革与扩散在2010年前后达至高峰,之后便相对有所衰减,重要原因之一在于中国城市形态演变发生重大变革,伴随着城市群化与大都市的扩张,大都市周边区域的县被大量地吸纳为区级行政区划。例如,北京市通过行政区划变革已由区县并存状态转向全区状态。宏观层面制度变迁动态重塑了市域社会治理的空间范畴。从市管县到省管县,再到大都市对县级行政区划的吸纳,这既使市域社会与县域社会这两种社会形态相对分离,也使市域社会治理的内涵更为清晰地指向城市形态社会的治理。

制度规范是基于差异性城市资源禀赋结构而形成的刚性安排,制度创新只有与城市资源禀赋结构相契合,才能有效释放治理效能。在纵向治理层级结构中,市域社会治理不同于国家治理的战略性,也有别于县域社会治理的具体性,位于国家治理的中间层级,承担着承上启下的功能。市域治理既要贯彻执行国家顶层战略设计,也要结合市域社会的实际向度,形成符合市域社会发展需求的制度规范。中国城市不仅规模各异,而且行政级别涵盖直辖市、副省级城市、地级市与县级市。不同行政级别的市域社会治理既具有共性,亦具个性。以浙江省某地为例来考察基层市域社会治理的制度创新,该地通过“镇改市”将镇升格为市,继而推进了一系列市域社会治理创新。在治理层级方面,形成“市—社区”的超扁平结构,进而形成“市管社区、分片服务”的扁平化格局。机构设置引入大部制逻辑,遵循“党政机构合一、职能相近部门合并、打破上下对口”原则进行政府机构改革。市域公共服务借助于数字技术赋能,通过集成化平台推进“最多跑一次”公共服务。这一系列基层实践描绘出了稳定与渐进、统一与差异、改革与发展的中国基层市域社会治理的实践图景。

[参考文献]

[1]习近平.国家中长期经济社会发展战略若干重大问题[J].求是,2020(21).

[2]高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[N].人民日报.2022-10-26.

[3]杨磊,许晓东.市域社会治理的问题导向、结构功能与路径选择[J].改革,2020(6).

[4]成伯清.市域社会治理:取向与路径[J].南京社会科学,2019(11).

[5]朱瑞,刘静.我国市域社会治理发展的特征、挑战与路径[J].行政管理改革,2023(10).

[6]王志立,刘祺.数字赋能市域社会治理现代化的逻辑与路径[J].中州学刊,2023(2).

[7]曹海军,陈宇奇.部门间协作网络的结构及影响因素——以S市市域社会治理现代化试点为例[J].公共管理与政策评论,2022 (1).

[8]顾元.市域社会治理的传统中国经验与启示[J].中共中央党校(国家行政学院)学报,2020(4).

[9]陈一新.“五治”是推进市域社会治理现代化的有效方式[N].人民法院报,2019-07-27.

[10]Tornatzky L G,Fleischer M.The processes of technological innovation[M].Lexington,MA:Lexington Books,1990:1.

[11]文宇,姜春.注意力再分配、外部资源依赖与数字乡村治理绩效—基于TOE框架的组态分析[J].中国行政管理,2023(7).

[12]马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集(第18卷)[M].北京:人民出版社,2002:341-342.

[13]黄晓春.党建引领下的当代中国社会治理创新[J].中国社会科学,2021(6).

[14]乌尔里希·贝克.风险社会[M].何博闻,译.南京:译林出版社,2004:81

[15]汪波,牛朝文.孪生型数字行政模式的理论演进与实践机理[J].北京社会科学,2023(6).

[16]翟慧杰.技术赋能市域社会治理现代化创新研究[J].行政管理改革,2023(8).

--------------------------------------------------------------------------------

[基金项目] 国家社会科学基金一般项目“对口支援在我国国家治理中的制度与功能优势研究”(21BZZ039)。

[作者简介] 汪波,北京师范大学政府管理学院行政管理系主任、教授、博士生导师;周其鑫,北京师范大学政府管理学院博士研究生。