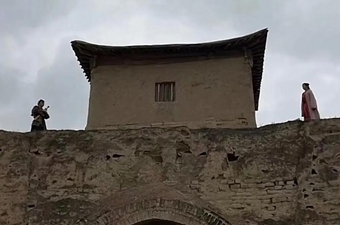

“十年前,我和老婆完成了第一次自行车环球旅行;十年后,我们一家三口完成了第二次自行车环球旅行。”近日,李瑞在社交平台发布了自己和妻子儿子骑行环游世界的视频,视频中,李瑞和妻子一人各骑一辆自行车,7岁的儿子乘坐在李瑞牵引的拖车里。视频发布后,引发关注。5月20日,80后李瑞接受记者采访,整个旅程约花费500天,经过41个国家,共计花费50万元,这也包括了去南极的费用。(5月21日 九派新闻)

当一位80后父亲带着7岁儿子穿越41个国家、抵达南极,最终却直言“孩子没变神童”时,这场耗时500天、花费50万元的环球旅行,意外地撕开了当下教育焦虑中一道微妙的口子。李瑞一家卖掉房子踏上旅途的勇气,在社交媒体上或许会被贴上“疯狂”或“鸡汤”的标签,但这位父亲反复提及的“普通”二字,恰恰让这个故事有了更真实的重量——能够正视成长的平凡,何尝不是一种清醒?

在我们身边,有部分家长习惯赋予孩子的旅行以“特殊意义”,希望借此为孩子的人生增添光彩:去南极必须写成科考日记,到欧洲名校要拍“励志打卡照”,就连参观博物馆都得配上双语讲解。教育变成了一场精心设计的表演,孩子的每一次远行都被明码标价,换算成未来升学简历上的“核心竞争力”。而李瑞一家在亚马逊雨林里捉昆虫、在伊朗民宿学揉馕、在撒哈拉沙漠看星空的经历,却像一块粗粝的石头,硌破了这层精致的功利主义外壳。他们没有把旅行包装成“赢在起跑线”的砝码,反而坦然接受孩子“语言没进步”“成绩没飞跃”的结果,这种“不划算”的选择,反倒让人看见教育中久违的松弛感。

版权所有

版权所有