——基于E市国家智能社会治理实验综合基地的案例探索

[摘要] 数字时代以来,技术重构了信任关系,成为新型信任关系建构中的重要因素。数字技术如何构建信任关系是信任研究中的新兴议题,智能社会治理实验的方法革新带来研究契机。本文基于行动者网络理论,以E市国家智能社会治理实验综合基地作为研究案例,探索新型信任关系的形成过程及其动力机制,包括身份转换机制与察觉信任关系转变、激励和认可机制与数字信任网络的利益赋予、反馈和制度机制与数字信任要素整合,以及价值共享机制与构建可持续数字信任网络。数字时代中,社会信任面临的问题与挑战是数字技术对文化与文明的冲击。基于此,着力从夯实数字信任在从智治到质治发展过程中的以人为本的基石、完善基于线索式数字信任的智慧治理平台和基础设施保障、培育服务于数字信任网络建设的复合型治理人才三个方面探索构建新型数字信任网络,旨在为智能社会治理实验提供实现路径,并为数字文明与数字中国建设不断蓄力与积淀。

[关键词] 数字信任;行动者网络理论;动力机制;智能社会治理实验

[中图分类号] D63 [文献标识码] A [文章编号] 1674-7453(2025)02-0004-11

一、研究缘起

我国高度重视国家信用体系建设。党的二十大报告指出,“提高行政效率和公信力”,“完善产权保护、市场准入、公平竞争、社会信用等市场经济基础制度”,“讲信修睦”,“弘扬诚信文化,健全诚信建设长效机制”。党的二十届三中全会提出,“健全社会信用体系和监管制度”,“健全诚信建设长效机制”。社会信用体系建设包括政务诚信、信用服务业和社会信任等方面,它对于提升社会治理能力、全面建设社会主义现代化国家具有重要作用。其中,社会信任是陌生主体间交往的润滑剂,能够扩大社会交往,对于促进社会稳定及政治、社会和经济发展都十分重要。[1]

伴随第四次科技革命的推进,以人工智能、区块链、大数据等为代表的数字技术与社会治理体系深度融合,从而形成了智慧治理。这是政府创新社会治理模式的现代化选择,亟需从整体性视角考量技术、社会与治理的多重逻辑关系。[2]同时,这带来了基于技术条件的新型社会关系,引发了信任机制变革,[3]尤其是重塑了智慧治理场景中的社会信任。信任是以实践为导向的智慧治理研究中缺失的关键方面,但却是超越控制与自由[4]或纪律和自主[5]的二分的重要因素。智慧社区充分利用信息化手段,提高了办事效率和质量等,[6]但也可能会降低社会信任,并引发回避和抵抗。[7][8]当智慧社区迅速发展带来了隐私风险、网络纠纷、算法歧视等新问题时,探索这一转折点,并挖掘新型信任关系,具有重要意义。

行动者网络理论为数字时代的技术物、人类和社会之间的复杂的社会信任关系的研究提供了有力理论依据与方法指导。20世纪90年代,拉图尔通过行动者网络理论就酒店房间钥匙的重量对信任网络关系的能动性作了详细分析,[9]即酒店管理者期望通过增加钥匙(技术物)重量使得客人归还钥匙。[10]通过对行动者的微观社会过程的追随,社会信任的研究从挖掘特定背景的主观的、主体间和社会结构等信任的影响因素,走向了对建立信任与集群、生产网络等关系的探索。[11]例如,基于行动者网络理论探讨了数字技术构建供应链金融网络信任关系的过程,[12]以及在算法黑箱与风险治理中探索批判性反思的算法信任。[13]尽管已有研究基于行动者网络理论呈现了信任建立的过程中技术物与社会之间的复杂关系,但尚未在广泛的社会情境中实践。

当下,智能社会治理实验提供了社会治理现代化的具体实践场景,为探索智慧治理中的数字信任和提升智慧治理效能提供了契机。通过分析智能社会治理实验中的新型信任关系的形成过程及其动力机制,有助于挖掘数字时代的社会信任的建构逻辑,为推进数字中国建设和智慧城市建设提供经验借鉴。

二、数字技术重构社会信任的作用机理

《“十四五”国家信息化规划》将人工智能社会治理实验工程作为重大任务和重点工程之一,旨在通过开展人工智能社会实验,探索人工智能对城市运行管理及提升居民满意度等的影响,以提升数字治理效能。为推进国家治理体系和治理能力现代化建设,加快新一代人工智能技术与社会治理的深度融合,2021年,中央网信办联合八部委遴选出首批国家智能社会治理实验基地,E市是全国唯一同时入选国家智能社会治理实验综合基地和特色基地的城市。基于案例的典型性、启发性以及可获得性,本研究选取E市国家智能社会治理实验综合基地作为研究案例。

为更加深入地剖析特定人工智能技术应用重构智慧治理中社会信任的过程、动力机制和问题挑战,本研究从E市国家智能社会治理实验综合基地入选到发展的全过程为切入点,持续追踪和分析基地建设中人工智能技术与社会治理深度融合的创新应用平台,即“社区智能综合服务平台—DDP”(以下简称“DDP”)。该平台基于“品德+物质”积分的信用积分体系而建立,是符合智慧治理中多元主体利益的新模式或治理工具,其发展历程分为三个阶段。在“DDP”1.0阶段(2021年6月—2021年8月),DDP作为小程序试运行,参与者(事、人和物)均在此平台具有了唯一身份,即形成了单位码、车辆码、警员码、商户码等。政府工作人员、商户及居民等都可随时扫码进行评价等,且每次交互都被记录并可溯源。尤其是商户码,不仅可以让消费者随时通过评价等方式监督商户行为,还成为了新型支付方式。消费者通过该码支付能获得在DDP平台兑换消费券及商品的消费积分。商户通过使用该码收款,可以获得基于政府信任的客户流量,从而增加利润。但是,商户需要延迟多个工作日后收到账款。在“DDP”2.0阶段(2021年9月—2022年11月),DDP的各项运行规则及章程逐渐成熟,初步形成了“道德积分+物质积分”的双重信用积分体系(以下简称“积分体系”),旨在让有“德”者有“得”。该积分体系根据社会贡献度明确且详细地规定了有“德”的加分行为和不文明的减分行为及量化积分规则。“得”是指消费券、学位优先分配权及医院、银行免排队等奖励。在“DDP”3.0阶段(2022年12月—2023年12月),DDP正式在全市范围推广使用。为完善数据存储和保障数据安全,E市建成了整合现有数据机房资源的DDP数据存储中心,并完成了首批数据迁移。这进一步提升了数据的安全性和稳定性,为形成可信的数字生态系统奠定了基础。

本研究数据采集时间跨度为2021年11月至2023年11月。为确保研究的信效度,本研究不仅通过半结构化访谈和参与式观察获取一手资料,包括访谈了多个相关的政府部门、社区和技术支撑领域等人员42名,并加入多个小区的微信工作群、业主联络群深入观察,且收集了政府部门的工作总结、未来规划等内部二手资料和来自微信公众、新闻报道、会议等外部二手资料23万余字。依循程序化扎根理论范式,本研究通过开放式编码、主轴编码和选择性编码,并结合备忘录,反复对比与编码,最终完成编码210项,形成了察觉信任关系转变、动员多元主体、整合数字信任要素及构建可持续数字信任网络四个聚合主题,并结合行动者网络理论,探索了扎根理论发现的四个主题之间的关系,旨在探索智慧治理中多元行动者在信任关系中的作用。

(一)身份转换机制与察觉信任关系转变

在察觉信任关系转变阶段,主要包括识别智能社会治理实验中的多元主体、明晰智慧社区中信任关系转变和资源识别与力量整合。在这一阶段,数字技术在推动信任模式转变中作用凸显。同时,多元主体对数字技术在社会信任转型过程中的作用也有了更高的期待,并察觉到信任关系的转变,均在寻求新型信任关系以满足自身需求,这为新型信任关系的形成奠定了良好的基础,是数字信任网络的源动力。

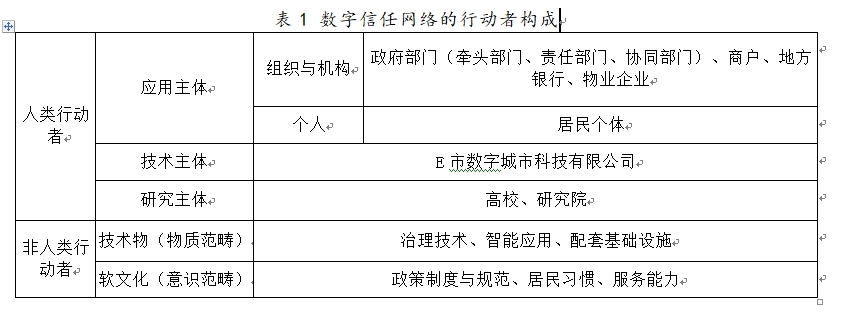

一是识别智能社会治理实验中的多元主体。在数字信任网络建设初期,需要准确识别加入的人类和非人类行动者(见表1),并分别确认不同行动者在重构社会信任中的作用。例如,政府部门具有主导作用,因其作用不同而细分为牵头部门(核心行动者,如市网信办等)、责任部门(如市民政局、区/旗级政府等)和协同部门(如区内4个街道、19个社区等);技术主体具有推动作用,同时对其他行动者存在壁垒,主要是因为这一行动者的专业技术知识对于居民和物业管理人员来说是有门槛的,产生了对于其他行动者来说的“技术黑箱”,不确定性和不安全感完全转移给了居民和用户。这意味着智慧社区建设中的社会信任关系已经不同于以往的链式或圈层等直接关联的结构,而是呈现出多元主体的数字信任网络结构。

二是明晰智能社会治理实验中信任关系的转变。在明确智慧治理行动者的基础上,需明晰行动者对于社会信任关系的诉求,并探索社会信任关系转变的关键所在。居民对智能社会治理是依赖下的“脆弱信任”,对“信任谁”的问题十分模糊。智能应用通过让社区服务变得个性化与精准化,使居民对智能化服务产生依赖,但这使以往基于经验互动产生信任的过程变得虚拟,[14]且智能应用背后的数据收集和使用及算法运行逻辑不可见或解释性不足导致了“黑箱”的产生。而一旦隐私泄露、算法操纵等风险出现,居民便可能会拒绝使用或不接受新的智能应用。这意味着智能社会治理中的信任关系十分脆弱,当信任成本超过脆弱信任所带来的共同利益时,信任危机凸显。

商户对智能社会治理的智能应用平台是既想从中获利又担心风险事件发生的“验证式信任”。商户希望通过该政府主导的平台,吸引客户,从而实现增收,但又对不能即时到账而只是虚拟性的兑换券或虚拟支付充满怀疑。当不断的验证有效时,对该平台的信任会逐渐积累,但这种信任也是相对脆弱的,一旦某一次验证未能满足其需求,就会失去信任。且这类用户往往因为失败经验或较少的信息来源就作出不信任的判断,难以再次建立信任。

地方银行对智能社会治理是基于政府兜底的“系统信任”。地方银行通过延迟支付商家贷款来减小资金周转压力,且由于其自身客户较少,而需要让支付时间尽可能短,来获取商户信任。这导致地方银行获利较少,基本是不得不承担起资金流的信用担保,所以地方银行的积极性较差。

政府部门中牵头部门、责任部门和协同部门面临的信任诉求具有差异性。牵头部门现作为非主要的职能部门,协调其他部门的能力有限。而居民或商户则并不知道具体的牵头部门,他们只关注与其直接打交道的人员和机构。责任部门在寻求建立数字信任与其本职工作的契合度,而契合度与其配合程度之间有很大关联。协同部门是距离居民和商户最近的部门,存在人员不足的问题,难以提供精细化或“一对一”服务。这就需要物业企业等社会力量提供帮助。居民和商户的参与是智能社会治理实验成功与否的关键所在,但却由于隐私风险、新技术较难使用等原因,导致缺乏主动参与治理的意识,很难做到基于信任主动参与到网络构建中。因此,在智能社会治理实验中,越是在数字技术应用早期注意到的可信度问题,可能意味着问题更容易解决,技术应用中需要提供的资源和成本也就越少。

三是资源识别与力量整合。原有的多种信任关系十分脆弱,政府牵头部门已识别并在整合现有数字资源。在新技术引入和部署的过程中,管理者为控制和信任所做的努力尤为重要。[15]政府牵头部门发现社会治理中的多元主体面临的脆弱信任、验证式信任、系统信任等和非人类行动者产生的信息不对称等问题,希望通过完善与更新、伦理审查,推动新型信任网络关系的建立。正如政府牵头部门的一位工作人员表示,多种数字技术在智慧治理中的应用需要建立一种全新的数字信任机制。

(二)激励和认可机制与数字信任网络的利益赋予

建立数字信任机制需要动员数字信任网络的多元主体。政府牵头部门(核心行动者)在明确多元主体的利益诉求的基础上,通过相应的技术更新与完善、政策保障与支撑,完成了从基于熟人或经验或制度的信任到内容、评论社交和平台提示的数字信任的构建。更重要的是,在“资源识别与力量整合”与“明确多元主体利益诉求”的往复确认中,政府牵头部门不断明确多元主体对于新型社会信任关系的需求,并重视通过伦理审查来保证数字信任网络的安全与伦理道德。

首先,政府牵头部门需要通过明确多元主体利益诉求,从而实现数字信任网络中的利益联结。具体而言,政府牵头部门基于高校和研究机构等研究主体的深入调研与总结研判,进一步明确了数字信任在数字技术应用的安全性、整合资源的系统性及其韧性三方面优势。这能够使多元主体实现利益联结,从而顺利构建数字信任网络。其次,数字信任网络的构建能够满足多元主体的利益诉求。商户、地方银行等能够通过DDP加入到数字信任网络中,以实现引流和增加利润。对于技术主体而言,DDP目前的政务服务功能并不能为其带来利润,需要通过功能优化升级和应用普及推广为其持续带来收益,以此来反哺自身的政务服务功能的优化和完善。对于居民而言,基于DDP的数字信任网络关系能够让人们彼此依赖,在某一双边信任关系出现危机时,网络中的其他行动者,尤其是非人行动者,如“品德+物质”市民信用积分体系,能够及时缓解信任危机。例如,一方面,该积分体系通过加分,鼓励好人好事,避免出现由于社会信任危机,而导致老人摔倒无人敢扶等情况;另一方面,该积分体系通过减分来约束破坏公共基础设施等行为。由此,该积分体系能够提升多方的满意度并保证网络信任关系的稳定。最后,在明确多元主体利益诉求的基础上,政府牵头部门为了使得预期利益相同或不同的多元主体都能够顺利固定和强化其在数字信任网络中的“角色”,亟需让公众了解如何建立、管理、失去和修复信任的新机制。[16]

(三)反馈和制度机制与数字信任要素整合

在整合数字信任要素阶段,数字信任模式彻底改变了原有的信任模式,这期间可能会出现信任关系的震荡,尤其表现在数字信任的不易建立和容易失去。同时,在多个行动者不同角度的赋权与赋能下,数字信任开始发挥作用,从而加强多元主体在数字信任行动者网络中的角色认同。

一是数字信任关系震荡。行动者在资源整合与互动过程中,数字信任呈现出较难的建立和容易失去的特征。尤其是在数字信任网络建立的初期,居民新型信任关系的影响因素从对情感和制度的完全依赖部分可能全部转向对数据或平台等的依赖,以及信任的标准在不断提升。而同时,其失去信任的信息来源或影响因素又逐渐增长。如,数据的质量、渠道、易获取性等都容易导致信任危机。

调研中发现,居民依然会想依靠政府来让数据、平台甚至技术供应商的可信度更高,但他们很少耗费精力或时间了解政府在数据全流程的努力,或其理解能力有限,所以有时他们也会质疑政府部门推广使用DDP的目的。同时,政府牵头部门让商户了解和加入该网络是智慧治理中数字信任网络构建的重要部分。商户的角色和定位十分明确,大多都是希望通过引流来创造利润,但商户地方银行的延迟支付行为使得其对数字信任网络产生质疑。在调研期间,在核心区域人流较大的某一商场内的多家商户进行DDP扫码支付及兑换券的操作时,其中有两家商户提到,使用DDP只是为了希望多一个让消费者了解商店的渠道,但由于DDP会延迟到(商户)账上,还是希望消费者尽量用现金或支付宝、微信,并可以按照DDP上的优惠价格支付。此外,相较于其他主体,技术主体具有专业知识或能力且更了解数字技术部署的目标与风险及技术的运行逻辑,本应关注并应对黑箱以促使数字信任网络的形成,但是其目标却是技术的应用与推广。这便会影响数字信任网络的稳定,例如有的技术主体中的工作人员提到,其公司推出新服务的频率很高,基本每个月甚至是每周都会添加新的服务,这会影响处理潜在风险方面的能力,较好的是后台可看到任何访问该系统的人,这会在很大程度上保证系统安全,但并没有根据每一个服务都提供隐私协议,因为内容较为冗长和复杂,很少有人花时间去阅读或因为有隐私协议而作出是否使用的判断。

二是非人行动者的赋权与赋能。非人行动者作为建构数字信任网络的重要行动者,不仅需要推动其他行动者识别网络资源与其进行力量整合,还需要明确技术运行的监管控制、法律确定性的建立和制定、以及将新技术整合到其他信任网络中。具体而言,政策规范对数字信任网络的构建起到了推动作用。在《N省/自治区数字社会建设行动方案(2021—2023年)》《N省/自治区数字政府建设行动方案(2021—2023年)》等行动方案的指导下,DDP在设计阶段就已经考虑到如何构建值得信赖的技术组合与性能提升的问题。而数字技术的关键维度、功用性维度和新兴维度则对数字信任关系的构建起到了关键作用。数字信任中脆弱性是偏向委托人的,且透明度越高,这种脆弱性越低。这离不开政策法规和非正式约定的双重保障。数字信任网络建立在公开、透明的正式政策之上,详细规定人类行动者主体的利益和职责,及网络运行的机制等。同时,也离不开非正式约定作为政策保障的支撑。技术嵌入不同场景,要与当地的环境、规范、习俗和制度相匹配。而这也需要规定适当的程序来裁决信任冲突,并明确纠错路径和重要的循环反馈机制。良好的反馈机制,使得用户都能够依赖其他用户的评论和行为来形成对应用主体、技术主体和研究主体的期望。如果用户认为发现存在有效的反馈机制来解决问题,那么平台信任或政府信任等更容易转移向数字信任。换言之,如果没有有效的反馈机制,这种信任转移机制的重要性会降低。

三是加强角色认同,促进相互依赖。相互依赖是可持续数字信任行动者网络的持续动力。数字信任网络中的相互依赖是网络内的行动者相信智能社会治理的实现是无法由某个人独立完成的,而数字信任网络在很大程度上取决于多个人的联合行动,任何投机或不利于网络的行为都会影响整个网络。同时,具有复杂社会文化背景的人类行动者需要不断地进行技术实践,但嵌入了新兴技术的数字信任网络结构会限制或促进人类行动者的能动性。

具体而言,在数字信任网络场景的政企合作中,K区政府通过技术注入、股份分成等形式吸纳企业以发挥其主导地位。在政研合作中,K区政府并不参与技术原理、实验设计等具体操作环节,但会在项目启动、协调资源、政策资金支持、中期考核和项目验收等关键环节参与以督促和推动项目进展。在公众参与中,核心行动者为其提供了“随手拍”“聚合码”“室内码”等方式,以便于公众以更加便捷的方式参与到全民共治中。在商户引流中,政府基于让利于民的原则,通过发放物质积分(100物质积分=1元人民币),提升K区公众消费热情,打通互利惠民“最后一公里”,从而起到商户引流的作用。这种相互依赖会减少机会主义个人行为,并主动监管自身与网络中的其他行动者。

(四)价值共享机制与构建可持续数字信任网络

在构建可持续数字信任网络阶段,多元主体之间呈现出一种较为稳定的、动态的及自组织的多边信任关系。因其去除了技术信任的“去人性化”,也融入了人类行动者基于情感互动的信任需求,便能够促使多元行动者共同发力,进而保证了智慧治理中的多元主体的价值共创。

动态与自组织的数字信任网络关系的形成,是建立在信任与维护的基础上,是一种自主且自我管理的社会协调网络。[17]动态与自组织的数字信任网络关系不再是分散的、局部的或点对点的,而是彻底打破了传统的信任结构,形成了最终的网络形态。由技术层的公开透明与可溯源、多边关系的相互依赖与信用评级数字化共同组成。数字信任网络的人类行动者都具有数字身份,能够形成良好的监督机制。同时,行动者能够看到智慧治理的全流程和其他行动者,没有“盲盒”或“黑箱”,不再需要公众去猜测或者查找其他行动者做了什么,而是直接通过DDP平台的问卷、评价及报道等多渠道展示,减少了交往过程中的信息不对称。在多边的数字信任关系中,行动者不仅希望能够维持两者之间的数字信任关系,也期望网络中其他成员了解他们之间的关系,并希望数字信任网络的稳定,以降低数字信任危机出现的可能性。信用评级数字化主要是让社会德治“量化”,不断激发网络的自组织能动性。

价值共创的核心是互动,是行动者直接或间接地在开发产品、技术、市场等方面进行合作,提升组织价值,并实现最终价值的过程。[18][19]在数字信任网络中共同创造的价值是物质积分与品德积分,这让数字信任网络充满活力。物质积分最初是由财政部门补贴给每个街道的一个试点社区,用于解决社区层面需要寻求其他部门或机构协同处理的事项。如,市民“随手拍”、社区和小区历史遗留问题、文明创建等特殊或应急任务。社区可以在DDP下单,其他机构或部门可以在线抢单,待完成后,社区根据难易程度按照一定比例给予抢单的部门和具体工作人员物质积分奖励。为鼓励公众积极性,“物质+品德”的市民积分体系,实现了数字信任网络的信用评级,让市民在物质奖励和公共服务配给方面都能享受到福利,且这种福利与居民最基本的看病、求学等需求紧密相关。这使得数字信任网络内的行动者主体更加相互依赖和稳定,并继续唤醒更多的价值期待。

数字信任关系巩固与数字信任网络的可持续。智能社会治理实验为数字信任的形成奠定了人机协作的新型人技融合关系的社会实践情境,[20]数据隐私风险又催化了对数字信任的需求,数字信任为智能社会治理实验提供了动力。政府牵头部门、高校和科研机构等研究主体以及提供DDP的技术主体,通过技术措施、监管、行业标准和政策法规等综合性的方法有效规避数字信任面临的数字生态系统的系统性风险。例如,通过冗余和多样性建立具有弹性的数字生态系统。冗余是指关键组件或系统的复制,以确保故障发生时的及时弥补。技术主体通过备份系统、数据复制和基于云的服务来实现部署冗余系统,从而降低单点故障导致大范围中断的可能性。并在智能社会治理实验中允许存在提供类似服务或产品的多个系统、网络或提供商,以保证多样性,从而减少对单一提供商或技术的依赖。同时,实施实时监控系统、威胁情报和强大的事件响应计划以及时识别和减轻风险,最大限度地减少安全漏洞或基础设施故障的潜在影响,从而达到数字信任网络的可持续。

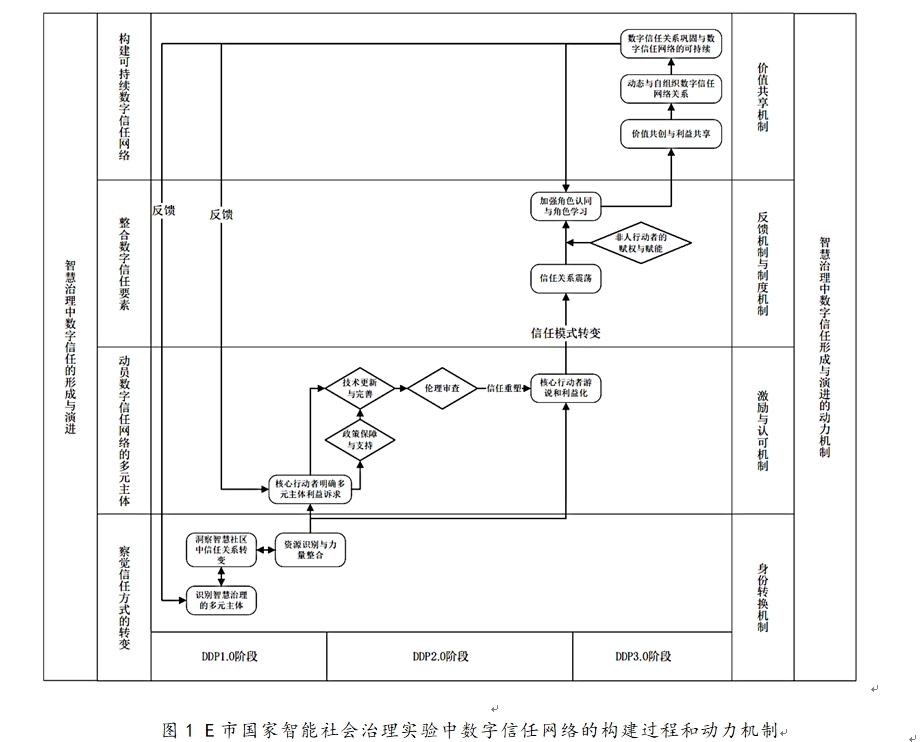

综上,数字信任网络是在作为核心行动者的政府主体的推动与数字技术的作用下形成的(见图1)。这一过程经历了察觉信任方式转变、动员多元信任主体、整合数字信任要素和构建可持续数字信任网络四个阶段。在不同的阶段有不同的动力机制,具体而言,识别智慧治理的多元主体与察觉信任关系转变是交互进行的,在二者基础上,核心行动者完成资源识别与力量整合,由此进入到第二阶段。在此基础上,在政策、技术和伦理审查(非人类行动者)等助推下,部分行动者通过转移进入到数字信任行动者网络中,但仍存在其他行动者未能成功转译。在整合数字信任要素阶段,非人类行动者发挥重要作用,从而实现角色认同。最后一阶段中,数字信任网络是相互依赖的基础和保证,相互依赖在数字信任网络可持续中发挥着重要作用,同时,这一过程离不开完善的作为数字信任修复的重要途径的反馈机制的建立。

三、智慧治理中数字信任的实践路径及趋向

数字时代中,社会信任面临的问题与挑战是数字技术对文化与文明的冲击,是“去文明化”的过程。探索构建新型数字信任网络,能够为智能社会治理实验提供实现路径,从而为数字文明蓄力与积淀。基于行动者网络理论及E市国家智能社会治理实验案例的分析,聚焦智能社会治理实验中数字信任行动者网络的构建过程及作用机理,提出智慧治理中数字信任的实现需要诉诸三个方面,即夯实数字信任在从智治到质治发展过程中的基石作用、完善基于线索式数字信任的智慧治理平台和设施保障、培育服务于数字信任网络建设的复合型治理人才,三方面相辅相成,缺一不可。

(一)夯实数字信任在从智治到质治发展过程中的以人为本的基石

2023年,中共中央、国务院在《数字中国建设整体布局规划》中提出,到2025年数字中国建设取得重要进展,数字社会精准化普惠化便捷化取得显著成效,数字治理体系更加完善。质治是基于包容性治理理论和可持续发展理论提出来的,它以实现善治与善智的良性互构为特征,是更高层次的智治,旨在实现高质量治理。从智治到质治过程中,以人为本的发展思想始终不变。而数字信任不仅能够增强社会治理中多元主体的适应性、包容性和可持续性,还可以提升主观能动性。一是重视政府主导作用,推进基于数字信任的共同体建设。充分考虑多元主体的数字接触、使用和接受能力等因素,挖掘与满足不同群体需求。统筹不同区域、部门和场景中的智能应用布局,加强协同开放的顶层设计,让更多的行动者参与到数字信任网络构建中。二是培育基于数字信任的数字文化。情感维系是以人为本的重要内容,数字信任网络能够增进高质量治理中多元主体的情感维系。但这需要将数字文化融入到数字信任网络中,将数字文化中的多重价值与社会治理体系和治理能力现代化的多重目标耦合发展,增强多元文化间的交流和认同。三是增强多元主体的相互依赖。提升数字信任网络所产生的价值与利益,释放相互依赖带来的红利,探索人类命运共同体构建的数字信任逻辑。

(二)完善基于线索式数字信任的智慧治理平台和基础设施保障

数字信任网络的建立不能仅仅局限于在必要时通过公共关系解决个别事件,而是要挖掘数字技术增强数字信任网络的关联性、智能化和便利性的路径。并通过智慧治理平台的内容、社交和平台等线索,建立基于数字信任文化的智慧治理平台。一是重视内容线索的接受度。内容线索是指平台上的产品或技术的数据、视觉效果和展示方式等。需关注多元主体对这些内容线索的接受度和关注度,并可基于智慧治理平台的内容、社交和监督线索,完善基于数字信任的智慧治理平台建设和基础设施保障。二是增强社交线索的渠道建设。社交线索是多元主体在平台上的分享、评论和点赞等。应着力提升公众参与治理的便捷性、互动性和开放性。三是建设基于有效反馈机制和信用评级的平台线索。平台线索是指平台本身的高效性、智能化和操作性等,实现数字信任网络的线索管理。政府与第三方(独立认证的机构、研究主体、在线媒体用户等)的互动能增加公众或其他利益相关者的数字信任程度,并且在数字信任反馈机制的建构下提升数字信任程度。同时,智慧治理中可使用多个云服务提供商而不是依赖单个提供商,以降低由单个提供商造成大范围中断的风险。此外,还需探索智慧治理的技术标准化。在数字信任网络内,由专有的技术提供支撑,但存在互操作性问题。比如,在调研中发现存在多种智慧治理平台操作系统,不同的技术虽都可在数字信任网络内有效运行,却无法实现互操作,对智慧治理的不同主体都造成了限制。制定技术标准化将有助于实现数字信任网络内的互操作问题的解决。因此,政府和技术主体应制定详细的治理政策、形成完善的审核体系并管理好信用评级系统,为公众提供更可靠和更可信的智慧治理基础设施和智能应用。

(三)培育服务于数字信任网络建设的复合型治理人才

作为数字信任网络的促进者,政府牵头部门发挥着重要的引领和主导作用。这就需要政府主体继续加强培育专门的复合型治理人才,为数字中国建设奠定学科基础和人才队伍支撑。复合型治理人才需要具备交叉学科背景,需要科研机构、高等院校、高端智库资源协同发力,积极推进学科交叉融合。[21]在交叉学科培养的基础上,还需要加强理论与实践相结合,从而提升大数据能力、沟通能力、协调能力和多学科知识能力。[22]地方政府应加强与研究主体在复合型人才培养上“引进来”与“走出去”相结合的合作,即通过提供人才培养和实践基地建设等“引进来”措施,为研究主体的复合型人才培养提供支撑,并吸引复合型人才投入到当地建设中。同时,通过专题讲座、实践调研、交流研讨及针对性较强的专业硕博人才培养方案制定等多种“走出去”的形式,增强地方工作人员(尤其是社区工作人员)对相关专业知识的学习和交流,提升工作积极性与专业能力。

[基金项目] 国家社会科学基金重大研究项目“技术创新哲学与中国自主创新的实践逻辑研究”(19ZDA040);鄂尔多斯“国家智能社会治理实验综合基地课题和场景研究”(20242001579)。

[作者简介] 张成岗,清华大学社会学系教授、博士生导师,清华大学社会治理与发展研究院院长;阿柔娜,北京科技大学马克思主义学院讲师。

[ 参 考 文 献 ]

[1]Kim S H,Kim S M.Social Trust as an Individual Characteristic or Societal Property?[J].International Review of Public Administration,2021(1).

[2]张成岗.区块链时代:技术发展、社会变革及风险挑战[J].学术前沿,2018(12).

[3]张成岗,阿柔娜.智慧治理的内涵及其发展趋势[J].国家治理,2021(9).

[4]Raffnsøe S,Mennicken A,Miller P.The Foucault Effect in Organization Studies[J].Organization Studies,2019(2).

[5]De Vaujany F X,Leclercq-Vandelannoitte A,Munro I,et al.Control and Surveillance in Work Practice:Cultivating Paradox in ‘New’Modes of Organizing[J].Organization Studies,2021(5).

[6]谢志强.基层治理精细化的积极探索[J].人民论坛,2018(24).

[7]Nienaber A M,Spundflasch S,Soares A,et al.Distrust as a Hazard for Future Sustainable Mobility Planning.Rethinking Employees’ Vulnerability When Introducing New Information and Communication Technologies in Local Authorities[J].International Journal of Human–Computer Interaction,2021(4).

[8]Lumineau F,Long C,Sitkin S B,et al.Rethinking Control and Trust Dynamics in and Between Organizations[J].Journal of Management Studies,2023(8).

[9]Latour B.Where are the Missing Masses?The Sociology of a Few Mundane Artifacts[M]//Bijker W E,Law J.Shaping Technology/building Society: Studies in Sociotechnical Change,Cambridge:MIT press,1992:225-258.

[10]Keymolen E.Trust in the Networked era:When Phones become Hotel keys[J].Techné:Research in Philosophy and Technology,2018(1).

[11]Murphy J T.Building Trust in Economic Space[J].Progress in Human Geography,2006(4).

[12]宋华,韩思齐,刘文诣.数字技术如何构建供应链金融网络信任关系?[J].管理世界,2022(3).

[13]张海柱.行动者网络理论视域下的算法黑箱与风险治理[J].科学学研究,2023(9).

[14]靳永翥,莫桂芳,赵远跃.“智慧信任”:数字革命背景下构建基层社会共同体的新动力——基于贵阳市沙南社区的个案分析[J].中州学刊,2020(1).

[15]Gustafsson S,Gillespie N,Searle R,et al.Preserving Organizational Trust During Disruption[J].Organization Studies,2021(9).

[16]Botsman R.Who Can You Trust?:How Technology Brought us Together—and Why It Could Drive Us Apart[M].Penguin UK,2017:53-54.

[17]聂磊.自组织集体行动的个人动机、意义建构与整合机制——以草根志愿组织为例[J].兰州学刊,2010(7).

[18]Prahalad C K,Ramaswamy V.Co-creation Experiences:The Next Practice in Value Creation[J].Journal of Interactive Marketing,2004(3).

[19]Akaka M A,Vargo S L.Technology as an Operant Resource in Service (eco) Systems[J].Information Systems and e-business Management,2014(12).

[20]张成岗,阿柔娜.基于Post-ELSI的人工智能政策国际比较与经验镜鉴[J].江苏行政学院学报,2023(3).

[21]崔亚东.人工智能应用与治理[J].行政管理改革,2020(6).

[22]梁宇,李潇翔,刘政等.我国政府数据治理人才能力的核心要素与培养路径研究[J].图书馆,2022(4).