近期,多名消费者向中国新闻网反映,一些看似售卖油盐酱醋米等农副产品的店铺,暗地里却偷偷向老年人销售高价“保健品”。有老人受骗金额达数十万元。(5月27日 中国新闻网)

此类店铺通过免费赠送鸡蛋、大米的方式吸引老人进群,在线上直播间售卖廉价生活用品。老人上门取货时,店员会观察他们的言行举止进行筛选。半个多月后,店里开始约这些老人来听课,并推销上千元一盒的鹿茸等产品,逐步让老年人跌入陷阱。

听课的老人为何会将推销员的话奉为圭臬?商家对老年人感情的“精准拿捏”背后,反映出老年人精神上的孤独。采访中,商家说得头头是道:“不要把这个行业看做是卖保健品的,我们是陪伴孤独老人,提供情绪价值。”他的逻辑虽然荒谬,却折射了老年群体的边缘化处境和缺乏陪伴。尽管我国已初步建立社区养老服务体系,但多数社区仍停留在“物质保障”层面;而他们的子女大多在外忙碌,对老年人心理健康的关注严重不足。这种精神支持的断裂,为保健品推销员虚假的情感关怀提供了生存土壤。

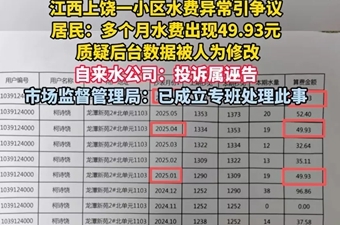

与传统保健品销售模式不同,新型骗局的隐蔽性让维权变得更难。商家将高价保健品隐匿于货架后方,而商店中无论是货架上的米、面产品,还是商品标价,看起来都毫无破绽。一方面,产品本身具备基础质量合格证明,难以直接定性为假冒伪劣;另一方面,虚假宣传的证据取证难度极大,这都成为打击诈骗路上的“绊脚石”。

针对保健品欺诈乱象,监管部门已启动专项整治行动。据央广网报道,近日,市场监管总局部署在全国开展老年人药品、保健品虚假宣传专项整治工作,打击药品、保健品市场“坑老”“骗老”行为。

版权所有

版权所有