据央视新闻消息,中央网信办5月22日发布通知,决定即日起,在全国范围内启动为期2个月的“清朗·优化营商网络环境一整治涉企网络‘黑嘴’”专项行动。专项行动重点整治四类突出问题:恶意抹黑诋毁攻击企业问题、对企业进行敲诈勒索问题、恶意营销炒作问题和泄密侵权类问题。

企业苦网络“黑嘴”久矣!一家企业的成长往往需要数年甚至数十年的积累,但一条虚假信息的传播,便可能让其声誉一夕崩塌。无论是捏造产品质量问题,还是炒作企业家隐私,这些行为背后都暗藏利益链条——有人靠抹黑企业涨粉变现,有人以“有偿删帖”为业牟利,更有人将负面信息当作要挟企业的筹码。

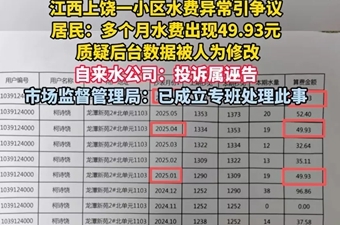

企业若选择沉默,则谣言愈演愈烈;若诉诸法律,又面临举证难、周期长、成本高的困境。这种“造谣一张嘴,辟谣跑断腿”的失衡局面,让不少企业被迫妥协,而“黑嘴”却越发猖獗,形成恶性循环。

网络“黑嘴”不仅直接伤害企业,还破坏、恶化营商环境和舆论环境。试想,一旦“网络水军”充斥网络,公众对信息的信任度会不断下降,社会监督的正面价值被消解;一旦“交钱删帖”成为潜规则,公平竞争的市场环境便荡然无存。

严惩网络“黑嘴”,法治必须亮剑,斩断背后的黑色利益链,提高违法成本。譬如,对组织化、产业化的黑产团伙,不仅要追究个人责任,更要深挖幕后主使;对反复违规的账号主体,纳入跨平台黑名单,限制其再次入场。只有让每一次违法都付出难以承受的代价,才能遏制“黑嘴”的投机心态。

平台作为信息传播的“守门人”,绝不能以技术中立为由推卸责任。目前看,平台需从被动应对转向主动治理,通过完善关键词识别、建立企业声誉保护数据库等技术手段,对恶意内容进行前置拦截。同时,打破“以流量论英雄”的运营逻辑,避免将争议性内容作为推荐权重。更重要的是,平台应与监管部门形成联动,及时共享线索,切断“黑嘴”的传播链条。

版权所有

版权所有