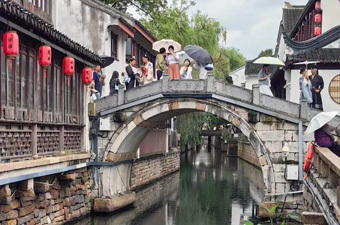

近日,苏州等地的高校毕业生们以一种特别的方式告别了他们的学生时代——身着传统汉服云锦马面裙,头戴簪花学士帽,他们用一场穿越时空的毕业礼,定格了青春最美的瞬间。这股新中式毕业服的热潮,不仅是一场视觉盛宴,更是一次文化自信的集体展示。

在苏州,汉服店的租售旅拍业务量激增,学生们争先恐后地想要留下这份独特记忆。这是一场时尚的变革,也是对传统服饰文化的重新发现与传承。马面裙、簪花帽,这些承载着历史记忆的服饰,如今在毕业典礼上大放异彩,成为连接过去与未来的纽带。

新中式毕业服的流行,是传统文化复兴浪潮中的一朵璀璨浪花。它让人们意识到,古老的文化元素并非尘封的遗迹,而是可以与当代生活和谐共存的活态文化。在这样一个特殊的时刻,身着传统服饰,是对青春的一种特殊致敬,也是对未来的美好期许。

这一现象的兴起,也反映了社会审美趋向的变迁。随着国力的增强和国际影响力的扩大,中国年轻人的文化自信日益增强。他们不再盲目追求外来文化,而是开始挖掘本土文化的深厚底蕴,寻找属于自己的文化符号。新中式毕业服的流行,正是这种文化自觉的体现,它让人们意识到,传统与现代并非不可调和,而是可以和谐共存,相得益彰。

新中式毕业服的走红,也与社交媒体的推波助澜密不可分。在抖音、微博等短视频平台上,身着汉服的毕业生照片与视频迅速走红,吸引了无数点赞与转发。这种现象级的传播,不仅让新中式毕业服成为网络热点,更激发了更多人对中国传统文化的兴趣与好奇。它证明了,传统文化的魅力深深根植在每个中国人心中,只要给予展示的机会,就能重新焕发出生机与活力。

版权所有

版权所有